Extrait du roman : Argam par Gérard Le Goff

Extrait du roman : Argam par Gérard Le Goff

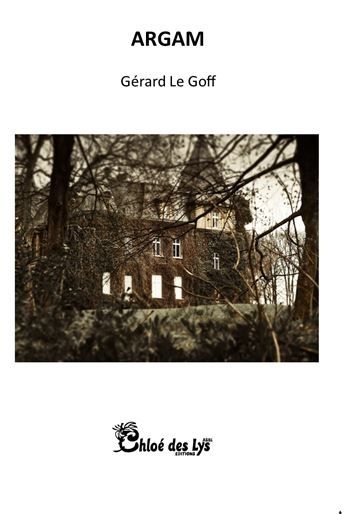

J'étais désormais persuadé que mon intrusion serait bientôt signalée au maître du domaine, osant à peine me demander qui pouvait régner ici. L’hémicycle passé, j'avisai une avenue dallée qui partageait une nouvelle pelouse, délimitée sur son pourtour par des massifs et que dominait encore une ligne de peupliers. Quelques stèles muettes parsemaient les abords de cette voie qui menait sous les murs de la maison de Martha de Hauteville.

Il s'agissait d'un manoir trapu, conçu dans ce goût gothique qu'affectionnent les britanniques. Le corps de bâtiment se présentait flanqué de quatre tours coiffées d’un cône en ardoise. Je localisai celle qui m'apparut endommagée la première fois où je découvris l’extérieur du domaine. Cette tour était dépourvue de toit et sa silhouette écimée s’achevait en crénelures irrégulières. D'imposantes fenêtres à meneaux et des vitraux démesurés trouaient les murs de pierre sombre de la partie principale de l’édifice, que rehaussaient des incrustations de briques rouges. Un imposant palier menait à la porte principale, faite d’un bois massif et sculpté, que surmontait un colossal linteau.

Alors que je détaillais toujours le logis, un couple surgit d'une étroite cavée pratiquée dans un hallier, qui débouchait au pied de la tour ruinée. Ils entretenaient, dans une langue que je ne parvins pas à identifier, un vif dialogue ponctué de rires et d'exclamations. L'homme était affublé d'une somptueuse veste rouge à pans, semée de ramages, d'une culotte et de bas en soie, de souliers à boucles d'argent, d'une perruque poudrée, ornée d'un nœud grenat sur la nuque et d'un tricorne de feutre broché. La femme portait une indescriptible toilette en taffetas vieux rose, que moirait la lumière pourtant faible, tandis que ses cheveux, d'évidence artificiels, tant par leur arrangement qu'en raison de leur couleur argentée, évoquaient une sorte de tiare cerclée de perles sans doute véritables. Un loup de satin noir dissimulait leurs traits, que je devinai cependant défaits et hachurés d'ombre. Ces êtres fantomatiques ne daignèrent pas se rendre compte de ma présence. Par contre, tout occupé à les observer pénétrer dans le manoir, je ne vis ni n'entendis s'approcher derrière moi un nouvel arrivant. Celui-ci m'aborda en ces termes :

— Le temps est le remède souverain.

Tout en me demandant à quel mal il faisait ainsi allusion, je fis face à cet intervenant si discret, et découvris alors l'une des créatures les plus extravagantes qu'il m'ait été donné de rencontrer dans mon existence. Malgré son manteau noir à la coupe stricte et en dépit de sa voix toujours plaintive, comme déformée par l'abus des trémolos, l'homme-caniche me fit plus d'une fois sourire. Ne constituait-il pas un irrésistible composé de pathétique et de grotesque avec cette face un peu écrasée, envahie de poils bouclés et soyeux, parmi lesquels luisaient des yeux en permanence humides au-dessus d'un nez qui prit l'apparence d'une pelote de cuir ?

— Même la plus profonde des peines, l'humiliation la plus insensée, la blessure cruelle, l'amour véritable, rien ne résiste à son salutaire travail d'usure.

— Où sommes-nous ? ai-je alors osé demander.

— Qui sommes-nous ? se permit-il de répondre, avant de se fendre d'un étonnant sourire.

J'aurais pu m'inquiéter, il est vrai, de la qualité de ce sourire.

L'être que j'avais surnommé l'homme-caniche ne paraissait plus vouloir me quitter. Volubile, il s'exprimait dans un français correct mais usait de phrases tronquées. Sans doute me supposait-il assez subtil pour combler les lacunes de son discours.

— Voyez-vous, j'ai trop souffert de l'immonde pitié des uns comme de la méprisable moquerie des autres. Vous ne trouverez personne qui ait pu, comme moi-même, ressentir jusqu'au tréfonds la terrible déchirure occasionnée par le rire d'une femme. L'écuyère! La ballerine!... Oh! Si forte cependant... Ce fut au cours d'une nuit sans lune que la foudre embrasa les écuries. Sans une hésitation, elle pénétra la fournaise afin de délivrer les bêtes entravées. Il ne convient pas de l'en blâmer. Ni de la plaindre. Elle n'aura connu que leur amitié crédule. Il fallait la voir rayonner lorsqu'elle recevait dans ses paumes tendues l'offrande de leur souffle...

Je n'ai pas souhaité l'interrompre. J'appris ainsi son histoire. Sans doute agréa-t-il ma compagnie puisqu'il se proposa comme guide pour une visite du manoir. Je lui ai aussitôt demandé d'où provenait la musique que l'on entendait parfois. Il grimaça un sourire. Ce rictus indéchiffrable le dispensa plus d'une fois de répondre à mes questions.

Une fois le palier gravi et l’impressionnante porte d’entrée franchie, nous entrâmes dans une salle si vaste que le bâtiment tout entier ne pouvait l'abriter. Ces distorsions de l'espace ne me surprenaient déjà plus. Je subodorais aussi que la temporalité, en ces lieux, n'obéissait pas aux mêmes lois que celles de notre univers supposé réel. En effet, après ma descente de l'escalier de bois pourri, j'avais pris la peine de consulter ma montre. Une demi-heure s'était écoulée depuis que la grille du domaine s'était refermée derrière moi alors que je pensais avoir déjà dilapidé plus du triple de cette durée au cours de mes pérégrinations.

La décoration de la pièce hors normes où nous nous trouvions ne ressemblait à rien de ce qui pouvait se pratiquer d'ordinaire. Du lointain plafond à caissons tombaient des lustres inouïs, sortes de dragons de métal vomissant des volutes de cristal, que retenaient des chaînes ouvragées. Les murs, tendus de tissu pourpre, semblaient zébrés, à intervalle régulier, par les flammes dorées d'appliques baroques. D'immenses tableaux proposaient des visions récurrentes d’incendies, plus extravagantes les unes que les autres. D'épaisses tentures, couleur de cendre, drapaient les embrasures. Le plancher semblait fait d'onyx tant le noir qui teignait son bois étincelait. Les abondantes sources lumineuses de ce lieu ne diffusaient pourtant qu'une clarté douteuse, comparable aux reflets estompés d'un crépuscule hâtif d'automne, si bien que l'on devinait à peine, dans les encoignures envahies par la pénombre, de lourds meubles ciselés, dont la ténébreuse apparence évoquait celle d'épaves à demi consumées. Au beau milieu de ce salon démentiel, sur une estrade, les musiciens en frac d'un quatuor à cordes demeuraient figés dans la posture attendue qu'exigeait la pratique de leur instrument respectif, victimes d'on ne savait quel enchantement.

— Ils interprètent le silence, commenta l'homme-caniche avec sobriété.

Il me conduisit ensuite devant un haut miroir, monté sur un châssis à pivots et serti dans un cadre orné de motifs compliqués, à la manière d'une monstrueuse psyché. Cet objet encombrant me parut occuper un emplacement incongru. Il trônait en effet devant une série de sièges disposés à dessein en arc de cercle à l'entrée d'une galerie débouchant dans la pièce principale, que nous venions de traverser. Une lumière rougeâtre, que versait un vitrail haut perché, évoquait une flaque irrégulière s'étalant devant cet arrangement inattendu. Néanmoins, je n'ai manifesté aucune surprise. Même lorsque mon guide liquéfia le verre du miroir d'un seul geste obscène.

— Si vous voulez bien me suivre...

Comment avions nous pu pénétrer sans transition dans cette chambre nue, au plancher circulaire et sans aucune issue ? Il ne m'en souvient guère. Là, gisaient les pires anomalies humaines qui se pussent concevoir, affalées à même le sol. Malgré moi, je fus parcouru par un long frisson de dégoût et d'effroi.

Tous insistèrent pour me raconter leur histoire. Je pourrais désormais vous révéler les pensées secrètes qui tourmentent la femme-serpent, dont le corps est recouvert d'ignobles squames. Je pourrais vous donner une idée du sens de l'humour démoniaque de l'homme-à-deux-têtes, qui porte sur le front, telle une bosse, la figure avortée d'un improbable jumeau. Je pourrais encore passer en revue les pitoyables délires des siamois, ou énoncer quelques-uns des innombrables syllogismes que ressasse avec délectation l'homme-caoutchouc, las de se planter des clous dans la poitrine. Je pourrais aussi relater l'amour impossible du cyclope pour la fille-de-verre et comment il la brisa dès leur première étreinte. Je pourrais vanter la patience de la naine à barbe qui endura tant de quolibets, la sagesse de l'homme-pierre qui apprécie chaque instant de l'existence malgré la calcification qui le gagne, l'altruisme de la momie qui perd régulièrement un peu de sa chair pourrie et plaint les autres, la roublardise de l'hermaphrodite peu avare de mignardises, la vaine déférence de l'hydrocéphale se déclinant en couinements apeurés. Je pourrais évoquer enfin les chagrins de l'homme-le-plus-gros-du-monde, en qui je crus voir une larve géante tant sa masse blanchâtre m'apparut composée d'anneaux considérables, gainés d'une peau distendue et translucide, entés de membres grêles et d'une tête réduite. Je les ai tous écoutés avec respect, malgré le sentiment de répulsion qu'ils m'inspiraient. Jamais ils ne manifestèrent à mon égard une quelconque hostilité.