Texte n°9 concours pour "Les petits papiers de Chloé"

« Derrière la porte. »

Pourquoi avançait-elle les yeux baissés, la démarche hésitante, sur le trottoir du boulevard en ce début d’après-midi ? Pour répondre, il fallait revenir quelques heures en arrière et l’observer.

Elle était installée à la table d’un petit snack, au bord du canal qui traversait la ville de ses méandres nonchalants. En face d’elle, un beau jeune homme à l’aire grave, lui annonçait qu’il avait trouvé du travail à l’étranger, à une dizaine d’heures d’avion d’ici. Il justifiait son départ par la chance inespérée que c’était, d’avoir trouvé ce job. Dans le monde actuel, cela relevait du parcours du combattant.

Ils s’étaient connus sur l’important campus de cette métropole régionale qui offrait à peu près tout ce qu’on peut espérer. Alors qu’elle faisait maladroitement queue pour prendre son déjeuner, dans ce restaurant universitaire qu’elle découvrait pour la 1èrefois, il avait pris pitié d’elle, lui le vétéran de quatrième année. Il l’avait abordée gentiment et l’avait guidée, lui évitant ainsi de se faire bousculer. Tout naturellement, ils s’étaient assis à la même table pour déjeuner. Elle était tombée sous le charme de cet homme, à l’aise dans ses gestes, à l’élocution facile et à la séduction évidente. Il fallait vraiment qu’il ait la tête ailleurs, se dit-elle, pour ne pas remarquer les regards furtifs, que lui jetait, à la dérobée, la gente féminine : il ne passait pas inaperçu, malgré son naturel discret.

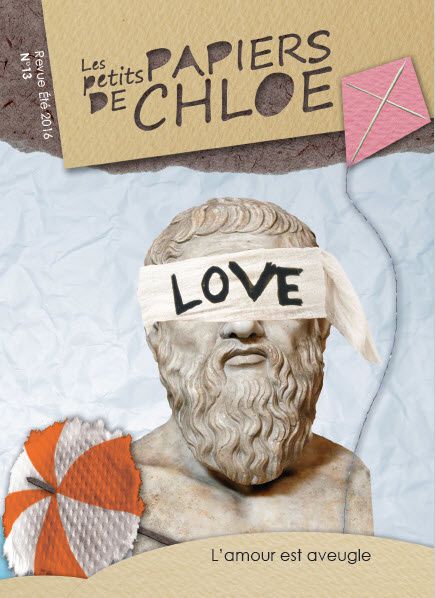

Voilà maintenant plus d’un an qu’ils se retrouvent à l’occasion, pour déjeuner, à peu près une fois par semaine. Elle est, tout de suite, tombée amoureuse de ce beau jeune homme si gentil, sans jamais oser le lui avouer. Cette jeune fille de 18 ans tout juste, c’est un peu pour lui, la petite sœur (bien jolie ma fois), qu’il n’a pas eu, et il l’a prise sous son aile ; s’il est une raison pour laquelle il n’a pas cherché à la séduire, c’est bien celle-là, car d’habitude, il n’est pas indifférent au charme féminin. Il a quitté le campus et cherche du travail depuis 6 mois ; elle, poursuit ses études en 2ème année de droit.

En ce fameux jour, ils se sont séparés après s’être embrassés de façon un peu plus appuyée qu’à l’accoutumée, car, quoi qu’il arrive, il vient de lui faire ses adieux pour de longs mois. Ils sont partis chacun de leur côté, lui pour faire ses valises : son avion part demain très tôt, et il n’est déjà plus là. Elle, a quitté le petit restaurant pour rejoindre son appartement en ville, pas très loin. Peut-être, est-ce parce qu’il n’est déjà plus là, qu’il n’a pas vu le visage de la jeune femme se décomposer à l’annonce de son départ. Elle a pourtant tout fait pour faire bonne figure, mais une fois hors de sa vue, elle a lâché prise, ses épaules se sont affaissées, son pas s’est ralenti, sa tête s’est penchée, et ses yeux se sont embués. Ne serait-ce l’indifférence des passants pressés, l’évidence de son désarroi saute aux yeux, pour toute personne un peu attentive, qui prendrait le temps d’observer.

Elle chemine ainsi, le long de cette avenue, sur un itinéraire qu’elle connaît par cœur, pour l’emprunter quotidiennement. Là justement, elle va traverser la rue sur un passage protégé, à un endroit où la circulation des véhicules est ralentie, par un resserrement de la chaussée sur une file, avec une limitation de vitesse à trente. Limitation toute théorique, puisque, seuls quelques ahuris déphasés la respectent, malgré les radars pédagogiques.

Elle s’engage sans regarder, la tête ailleurs, le pas machinal habitué à l’itinéraire. Sur la chaussée, un conducteur de camionnette ne regarde que la route devant lui, préoccupé par ses livraisons : il est déjà bien en retard sur son planning, et respecter les limitations de vitesse, n’est pas vraiment au centre de ses préoccupations. Lui aussi connaît parfaitement la route… Elle traverse donc sans regarder… Il la découvre bien trop tard… Son freinage désespéré n’a aucune chance d’éviter le drame : l’avant droit de son véhicule, à peine ralenti, percute de plein fouet la jeune femme en pleine poitrine, et l’envoie à une dizaine de mètres de là, sur la bordure de trottoir où sa tête vient buter.

La caserne des pompiers est à moins de cinq minutes et, si le chauffeur de la camionnette est en état de choc derrière son volant, un de ces passants indifférents, trouve le temps de faire le « dix-huit », sur son smartphone.

Un bon quart d’heure plus tard, c’est le sourire réconfortant d’un jeune pompier qu’elle devine avant que les portes de l’ambulance se referment. Ils ont eu peur, les pompiers ! Ils l’ont trouvée inconsciente, à l’endroit où le choc l’avait laissée inanimée. Sa tête saignait abondamment, là où la bordure de trottoir avait entamé le cuir chevelu. Sa poitrine enfoncée, se soulevait avec d’énormes difficultés, c’est tout juste si elle respirait encore. D’ailleurs, à peine venaient-ils d’arriver, qu’elle avait cessé de le faire et que son cœur s’était arrêté de battre. Ils avaient réussi à la récupérer, à faire repartir le cœur, et ventiler les poumons, enfin, ce qu’il en restait. Ils étaient aussi parvenus à stopper le saignement du cuir chevelu. Et même, derrière le masque respiratoire qui lui dévorait le visage, elle avait fini par ouvrir les yeux, au moment où on la plaçait dans l’ambulance. Pour le reste, le diagnostic se ferait à l’hôpital : les urgences du CHRU l’attendent à moins de quinze minutes de là, malgré les difficultés de circulation.

Elle a vaguement conscience d’être descendue de l’ambulance sur un brancard, et d’avoir franchi toute une série de couloirs, un ascenseur, puis encore un couloir. Elle est entourée de personnes en blouses blanches ou vert clair, le visage caché par un masque de tissu ou de papier. Elle est éblouie pas l’éclairage aveuglant de lampes, celles du scialytique, au plafond. Puis, elle ne se souvient plus de rien…

Pour l’instant, elle attend avec impatience ce moment de la journée où ses parents et connaissances viennent la visiter. C’est qu’elle s’ennuie ferme dans cette chambre d’hôpital, où elle avait échoué après avoir été rafistolée par des médecins attentionnés, qui viennent régulièrement surveiller le bon déroulement de sa convalescence. C’est surtout la nuit, pendant son sommeil, qu’elle les entend parler, des bribes de phrases lui reviennent, « le pouls faiblit », « merde, faites attention, bon sang ! », « on va la perdre », « c’est un miracle qu’elle tienne encore ! ». Enfin, tout ça, c’est le passé : aujourd’hui, elle sort ! Derrière la porte de l’hôpital, là au bout du couloir, c’est la sortie vers laquelle elle se dirige maintenant. Et puis, à toute chose, malheur est bon : n’est-ce pas parce qu’on l’avait avisé de l’accident, que son amour a renoncé à partir, pour venir la veiller en attendant qu’elle émerge, et lui déclarer sa flamme avec des mots si doux.

Ce qui l’étonne cependant, c’est que personne ne soit venu pour l’accompagner. Elle se sent un peu seule, à présent. Elle ne ressentait plus du tout la douleur depuis maintenant quelques jours, alors ce mal de tête, cette oppression qui augmente à mesure qu’elle s’approche de la sortie, qu’est-ce que cela veut bien dire ? Elle est guérie, non ? Alors, pourquoi lui est-il de plus en plus pénible de marcher, pour traverser ce hall dans lequel le couloir l’a conduite, Enfin ! La porte est là, à sa portée, un dernier effort pour l’ouvrir, et derrière, elle sera dehors, où une nouvelle vie l’attend…

Voilà qu’elle traverse tout à coup, sans même avoir besoin d’ouvrir, surprise de se trouver soudain là, où rien n’a jamais existé, ni haut, ni bas, ni devant, ni derrière, ni jour, ni nuit, ni lumière, ni chaleur, ni froid, ni obscurité, ni sons, ni formes et couleurs, le temps lui-même, n’a jamais donné la mesure. Passée « derrière la porte », c’est un monde immatériel, sans repère, qui engloutit tout son être. Délivrée du poids douloureux du corps, elle est le néant, un état, que les humains ne peuvent pas concevoir. Ils n’en ont pas les moyens, englués dans « ce qui existe », là où tout se mesure. Parfois seulement, certains le ressentent, vaguement, juste comme « ce qui est ». Le néant ? Pas tout à fait cependant, il reste la conscience. Derrière elle, la porte ?… Quelle porte ?… Qu’est-ce donc que ce souffle qui emporte tout ? Voilà « Celui qui est », elle peut enfin sentir sa magnificence. Elle a, instantanément et de toute éternité, la révélation de cette plénitude infinie, qu’elle a toujours sue, « La » vérité absolue la subjugue.

Sur une tombe, où une jeune fille de dix-huit ans est enterrée, un vieil homme et sa femme, accompagnés d’un jeune homme revenu du bout du monde, pleurent en silence…